Regulaciones absurdas: las 5 normas más ridículas que frenan la innovación en LATAM

Latinoamérica enfrenta un desafío peculiar en su camino hacia el desarrollo económico: regulaciones absurdas que, lejos de facilitar el progreso, actúan como anclas invisibles frenando la innovación y el crecimiento empresarial. Estas normas, a menudo obsoletas o contradictorias, crean un laberinto burocrático donde emprendedores y empresas deben navegar con paciencia infinita y recursos limitados. Desde requisitos de papel sellado que parecen sacados de otra época hasta prohibiciones que ignoran por completo la realidad digital actual, el panorama regulatorio en muchos países de la región se ha convertido en un campo minado para la creatividad y el emprendimiento. ¿Cómo puede una startup competir globalmente cuando debe dedicar meses (y a veces años) a cumplir con trámites que no aportan valor alguno? La respuesta corta es: no puede. Y mientras tanto, las oportunidades se escapan hacia otros mercados con marcos más ágiles y sensatos.

La burocracia del siglo pasado

En plena era digital, varios países latinoamericanos insisten en mantener requisitos que pertenecen a la época de las máquinas de escribir. Uno de los ejemplos más flagrantes es la exigencia de documentación física con sellos húmedos y firmas originales para procesos que podrían resolverse en minutos en línea. En Argentina, por instance, registrar una empresa requiere presentar documentos notariados en persona, un proceso que puede tomar semanas. Brasil no se queda atrás: para exportar productos agrícolas, las empresas deben obtener certificados en papel con firmas manuales de múltiples autoridades, cada una en su propia oficina física. ¿Realmente necesitamos papel y tinta para validar transacciones en 2024? La ironía es que estos mismos gobiernos promueven agendas de transformación digital mientras mantienen estructuras burocráticas decimonónicas.

El costo de estas prácticas va más allá del tiempo perdido. Pequeñas empresas gastan recursos significativos en impresión, traslados y almacenamiento físico de documentos. Un estudio reciente estimó que las pymes en México destinan hasta el 15% de su tiempo administrativo a cumplir con requisitos de papel que podrían eliminarse. Peor aún, estas barreras afectan desproporcionadamente a emprendedores de menores recursos, quienes no pueden permitirse equipos legales o administrativos para navegar estos laberintos. La promesa de agilización mediante ventanillas únicas o plataformas digitales sigue siendo eso: una promesa, incumplida año tras año mientras las regulaciones absurdas persisten como si el internet nunca hubiera llegado a la región.

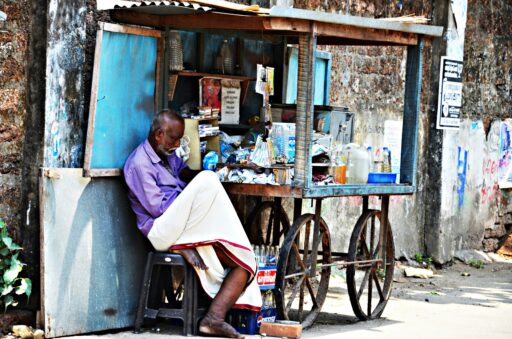

Foto por Amin Safaripour en Unsplash

Licencias que nadie entiende

El mundo de las licencias comerciales en Latinoamérica parece diseñado por alguien con sentido del humor oscuro. Existen permisos que contradicen abiertamente a otros, requisitos que cambian según el funcionario de turno y trámites cuyo propósito real nadie recuerda. En Colombia, por ejemplo, abrir un restaurante requiere hasta 15 permisos diferentes de diversas entidades, algunas con jurisdicciones superpuestas. Chile tiene su propia versión de este caos: las empresas de tecnología financiera enfrentan requisitos de licencias bancarias tradicionales aunque no manejen depósitos, forzando modelos innovadores en camisas de fuerza regulatorias diseñadas para bancos de los años 80.

Pero el premio mayor en esta categoría podría ir para Venezuela, donde una empresa puede necesitar hasta dos años para obtener todos los permisos para operar legalmente. El proceso involucra docenas de instancias gubernamentales, cada una con sus propios formularios, requisitos y tiempos de espera. Lo absurdo alcanza su punto máximo cuando diferentes agencias piden documentos contradictorios o cuando los funcionarios interpretan regulaciones de maneras opuestas. ¿Cómo se supone que los emprendedores deben innovar cuando pasan más tiempo en oficinas gubernamentales que desarrollando sus productos? La falta de claridad y predictibilidad en estos procesos crea un ambiente donde solo los negocios más establecidos o aquellos con conexiones políticas pueden prosperar, sofocando la competencia y la frescura que traen los nuevos participantes.

Impuestos sobre impuestos

Si existe un área donde la creatividad regulatoria latinoamericana brilla con luz propia es en la creación de impuestos. No contentos con sistemas tributarios ya complejos, muchos países añaden capas de gravámenes que se solapan, contradicen o simplemente no tienen sentido económico. Argentina ofrece el ejemplo quizás más ilustrativo: el famoso «impuesto al cheque» que grava cada transacción bancaria, esencialmente poniendo un peaje a mover dinero dentro del propio sistema financiero. Brasil compite fuertemente con su maraña de impuestos estaduales y federales que varían por producto, origen, destino y hasta el color del camión que transporta la mercancía.

La locura alcanza niveles surrealistas cuando examinamos impuestos específicos a la tecnología. México, por instance, aplica impuestos especiales a servicios digitales que no enfrentan las empresas tradicionales, penalizando justamente los sectores que podrían impulsar la economía moderna. Perú grava con tasas diferentes según si un software se considera «de entretenimiento» o «productivo», una distinción cada vez más irrelevante en la era de la gamificación y las aplicaciones híbridas. Estos impuestos no solo recaudan poco (muchos cuestan más administrar de lo que generan), sino que envían el mensaje claro de que innovar se castiga con más burocracia y carga fiscal. ¿Qué incentivo tiene una empresa para desarrollar soluciones digitales si sabe que enfrentará un tratamiento fiscal más severo que un negocio tradicional?

Prohibiciones digitales

Mientras el mundo avanza hacia economías digitales integradas, algunas regulaciones latinoamericanas parecen diseñadas específicamente para evitar que esto suceda. Prohibiciones anacrónicas sobre servicios digitales, restricciones al comercio electrónico transfronterizo y barreras artificiales al flujo de datos crean un entorno donde las empresas locales no pueden escalar y las globales piensan dos veces antes de invertir. Ecuador mantiene restricciones absurdas sobre pagos digitales internacionales, obligando a sus ciudadanos a usar métodos obsoletos para compras en línea globales. Bolivia ha prohibido en el pasado servicios de ride-sharing internacionales, protegiendo mercados cautivos de taxis ineficientes en lugar de modernizar el sector.

La situación se vuelve particularmente irónica cuando gobiernos que hablan de soberanía tecnológica implementan políticas que garantizan exactamente lo contrario: dependencia permanente de tecnologías extranjeras. Al dificultar la operación de empresas globales de tecnología, estos países evitan que el conocimiento y las mejores prácticas lleguen a mercados locales. Peor aún, las startups nacionales que podrían competir globalmente se ven limitadas por mercados pequeños y fragmentados. ¿De qué sirve hablar de innovación si no permitimos que nuestros emprendedores accedan a las herramientas y mercados globales? Las prohibiciones digitales no protegen industrias locales—las condenan a la irrelevancia en un mundo cada vez más conectado.

Normas contradictorias

El colmo del absurdo regulatorio ocurre cuando diferentes agencias gubernamentales emiten normas que se contradicen directamente entre sí. Este fenómeno, lamentablemente común en Latinoamérica, crea situaciones donde cumplir con una regulación significa violar automáticamente otra. En Colombia, los ministerios de Ambiente y Minas han emitido directrices opuestas sobre proyectos de energía renovable, paralizando inversiones por años. Argentina tiene casos documentados donde las regulaciones sanitarias exigen un proceso que las normas de comercio exterior prohiben explícitamente.

Estas contradicciones no son meros inconvenientes burocráticos—representan fallas sistémicas en la forma en que se crean y implementan las políticas. Cuando ninguna autoridad tiene la última palabra, las empresas deben navegar terrenos pantanosos donde cualquier decisión podría resultar incorrecta según algún funcionario o instancia posterior. La incertidumbre resultante disuade inversiones, especialmente de actores internacionales acostumbrados a marcos más coherentes. ¿Cómo puede un emprendedor planificar a cinco años si ni siquiera puede estar seguro de qué regulaciones aplicarán el próximo mes? Esta falta de predictibilidad constituye quizás la barrera más invisible pero dañina para la innovación en la región.

Consecuencias reales

Detrás de cada historia absurda sobre regulaciones hay consecuencias muy reales para economías y ciudadanos. Emprendedores talentosos abandonan proyectos viables porque no pueden navegar laberintos burocráticos. Startups prometedoras se ven forzadas a operar en la informalidad o a mudarse a países con marcos más amigables. Inversiones que podrían crear empleos y crecimiento se estancan interminablemente esperando aprobaciones que nunca llegan o que llegan con condiciones imposibles de cumplir.

Los costos de estas regulaciones absurdas se miden no solo en dinero perdido sino en oportunidades desperdiciadas. Mientras otras regiones avanzan en economías del conocimiento, Latinoamérica sigue atrapada en debates sobre sellos de tinta y formularios en triplicado. La brecha digital con economías avanzadas se amplía no por falta de talento o ideas, sino porque nuestros mejores cerebros deben dedicar su energía a superar obstáculos artificiales instead de crear valor. ¿Cuántos «unicornios» latinoamericanos nunca nacieron porque sus fundadores se rindieron ante la tercera oficina gubernamental que les pidió el mismo documento con un formato ligeramente diferente?

Camino hacia el cambio

Romper este ciclo de absurdidad regulatoria requiere más que quejas—exige soluciones concretas y voluntad política. Algunos países ya muestran avances prometedores: Brasil implementó su Marco Legal de Startups para simplificar regulaciones para empresas emergentes. Colombia creó ventanillas únicas para registro de empresas que, aunque imperfectas, representan un paso en la dirección correcta. Uruguay destaca como ejemplo de coherencia regulatoria en servicios digitales, atrayendo inversiones que evitan países vecinos con marcos más caóticos.

El camino hacia regulaciones sensatas pasa por tres cambios fundamentales: evaluar el impacto real de cada nueva norma antes de implementarla, revisar periódicamente regulaciones existentes para eliminar las obsoletas, y sobre todo, consultar genuinamente con emprendedores y sectores afectados antes de crear nuevas reglas. La meta no debería ser eliminar toda regulación—las sociedades modernas necesitan marcos claros—sino asegurar que cada norma cumpla un propósito específico y necesario sin sofocar la innovación. Después de todo, las economías más exitosas del siglo XXI no serán aquellas con más regulaciones, sino aquellas con las regulaciones más inteligentes.