El mito del Estado benefactor: Por qué la ayuda estatal no es la solución

La idea del papá estado como proveedor universal de bienestar ha ganado terreno en las últimas décadas, prometiendo seguridad económica a cambio de mayores impuestos y regulaciones. Sin embargo, ¿realmente estos programas logran su objetivo de reducir la pobreza y fomentar la movilidad social? La evidencia sugiere que, lejos de empoderar a los ciudadanos, muchos sistemas de asistencia social terminan creando dependencia crónica y desincentivando la productividad individual.

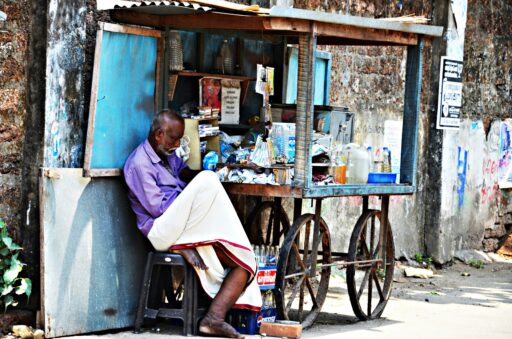

Foto por Marek Studzinski en Unsplash

El origen del mito del Estado benefactor

El concepto del papá estado no surgió de la noche a la mañana. Tiene sus raíces en teorías económicas del siglo XX que planteaban al gobierno como el gran equilibrador de las desigualdades sociales. La premisa era simple: si el mercado no distribuía la riqueza de manera justa, el Estado debía intervenir para corregir estas fallas.

Pero lo que comenzó como redes de seguridad temporales para los más vulnerables se transformó en muchos casos en sistemas permanentes de subsidios. ¿Cuándo exactamente la ayuda se convirtió en un derecho inalienable? Este cambio de perspectiva ha tenido consecuencias profundas en cómo las sociedades entienden la relación entre individuo y gobierno.

Cómo los programas sociales crean dependencia crónica

Los datos muestran un patrón preocupante en países con amplios sistemas de bienestar: generaciones enteras que nunca han conocido otra realidad que no sea recibir ayuda gubernamental. En lugar de servir como trampolín hacia la independencia económica, estos programas se convierten en jaulas doradas que limitan el potencial humano.

La trampa de la pobreza: cuando ayudar perjudica

Uno de los efectos menos discutidos de la asistencia estatal es lo que los economistas llaman «el precipicio de beneficios». Ocurre cuando las personas que intentan salir de los programas sociales pierden más en ayudas de lo que ganan con su nuevo empleo. El cálculo racional lleva a muchos a permanecer en el sistema, perpetuando el ciclo de dependencia.

Un estudio sobre viviendas subsidiadas en Estados Unidos reveló que los beneficiarios que conseguían mejores empleos frecuentemente preferían reducir sus horas antes que perder el apartamento de renta controlada. La estructura misma de los programas desincentivaba el progreso económico personal.

Casos reales de sistemas fallidos

Venezuela ofrece un ejemplo extremo de cómo el papá estado puede destruir una economía. Lo que comenzó como programas sociales ambiciosos terminó en hiperinflación y escasez generalizada. Los subsidios masivos a alimentos y combustibles generaron distorsiones en el mercado que hicieron insostenible el modelo a mediano plazo.

En Europa, países como Grecia demostraron cómo los generosos sistemas de pensiones y beneficios laborales pueden llevar a crisis fiscales cuando no están respaldados por una economía productiva. La ayuda estatal sin límites claros termina siendo financiada con deuda que las futuras generaciones deben pagar.

Alternativas al intervencionismo estatal

Frente a los fracasos del modelo asistencialista, surgen propuestas que buscan empoderar a los individuos sin crear dependencia crónica. Estas alternativas reconocen que la verdadera movilidad social viene de la capacidad productiva, no de las transferencias monetarias.

Fomento del emprendimiento

Programas de microcréditos en países como Bangladesh han demostrado que pequeñas inversiones en capital de trabajo pueden tener impactos transformadores. A diferencia de los subsidios directos, estos esquemas exigen responsabilidad y generan hábitos financieros saludables.

En Chile, el sistema de vouchers educativos permitió a familias de bajos ingresos elegir escuelas privadas, creando competencia que mejoró la calidad educativa general. El Estado financiaba el acceso pero no controlaba la oferta, evitando los monopolios burocráticos.

Soluciones comunitarias vs. burocracia

Las iglesias y organizaciones locales suelen tener mayor capacidad que el gobierno para identificar necesidades específicas y ofrecer ayuda personalizada. Un comedor comunitario administrado por vecinos conoce mejor a sus beneficiarios que un ministerio distante.

En Texas, organizaciones religiosas han logrado reducir el desempleo entre exconvictos mediante redes de empleadores dispuestos a dar segundas oportunidades. Estos esfuerzos superan ampliamente los resultados de programas gubernamentales similares, con costos mucho menores para los contribuyentes.

En busca del balance: asistencia temporal vs. derechos permanentes

El debate no es entre ayudar o no ayudar, sino entre cómo ayudar sin destruir la iniciativa individual. Los sistemas más exitosos combinan seguridad básica con fuertes incentivos al trabajo y al ahorro. Singapur, por ejemplo, exige contribuciones a cuentas personales de salud y jubilación en lugar de ofrecer beneficios ilimitados.

La clave parece estar en diseñar políticas que reconozcan la dignidad del receptor como agente económico, no como sujeto pasivo de caridad estatal. Cuando el papá estado deja de tratar a los ciudadanos como niños eternos, estos descubren capacidades que ni ellos mismos sabían que tenían.