Revolución versus Reforma: El Cambio de Estrategia del Socialismo Clásico al Contemporáneo

El debate entre revolución y reforma ha definido la evolución del pensamiento socialista desde sus orígenes hasta la actualidad. Mientras el socialismo clásico abogaba por la transformación radical del sistema capitalista mediante la acción directa y la toma del poder, las corrientes contemporáneas han adoptado enfoques más graduales, como el reformismo institucional en Europa y las políticas identitarias en Estados Unidos. Este artículo examina cómo han cambiado las concepciones sobre el estado, la propiedad y la lucha de clases, explorando las estrategias políticas que caracterizan ambas tradiciones.

El Socialismo Clásico: La Llamada a la Revolución

El socialismo clásico emergió en el siglo XIX como respuesta a las condiciones de explotación generadas por la industrialización. Pensadores como Karl Marx y Friedrich Engels argumentaban que el capitalismo contenía contradicciones inherentes que llevarían inevitablemente a su colapso. La clase obrera, organizada y consciente de su posición, sería el agente de cambio que llevaría a cabo la revolución necesaria para abolir el sistema de propiedad privada y establecer una sociedad sin clases.

Foto por Daniel Jaber en Unsplash

Marx y Engels: Fundamentos Teóricos

En obras como El Manifiesto Comunista y El Capital, Marx y Engels desarrollaron una crítica sistemática al capitalismo que sigue influyendo en el pensamiento socialista. Para ellos, el estado no era más que el comité ejecutivo de la burguesía, un instrumento de dominación de clase que debía ser destruido y reemplazado por la dictadura del proletariado durante la transición al comunismo. La propiedad privada de los medios de producción era vista como la raíz de la explotación, y su abolición como condición necesaria para la emancipación humana.

¿Cómo imaginaban exactamente este proceso revolucionario? Marx especulaba poco sobre los detalles, pero enfatizaba que la revolución sería necesariamente violenta porque las clases dominantes no cederían voluntariamente sus privilegios. La Comuna de París de 1871, aunque efímera, se convirtió en el primer experimento práctico que intentó poner en práctica estas ideas, mostrando tanto sus potencialidades como sus limitaciones.

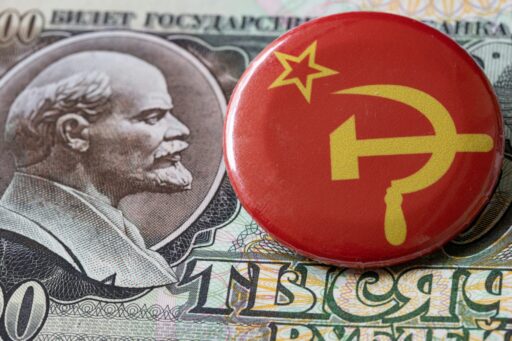

Revoluciones Obreras en la Práctica

El siglo XX vio attempts concretos de implementar la visión revolucionaria clásica. La Revolución Rusa de 1917, liderada por los bolcheviques, representó el esfuerzo más ambicioso por establecer un estado socialista mediante la insurrección armada. Figuras como Lenin y Trotsky adaptaron las teorías de Marx a las condiciones específicas de Rusia, argumentando que la revolución podía ocurrir incluso en un país predominantemente agrícola mediante una vanguardia consciente que guiara al proletariado.

Otros movimientos revolucionarios siguieron este modelo en diferentes contextos, desde la Revolución China hasta las luchas anticoloniales en Cuba y Vietnam. Todos compartían la convicción de que el cambio radical requería la toma del poder estatal mediante la fuerza, seguida de la transformación completa de las relaciones económicas y sociales. Estos experimentos mostraron resultados mixtos, con avances significativos en igualdad social pero también con frecuentes derivas autoritarias y burocráticas.

La Transición hacia el Reformismo

A medida que el socialismo se enfrentaba a las complejidades del poder y las sociedades capitalistas demostraron una capacidad inesperada de adaptación y reforma, surgieron voces dentro del movimiento que cuestionaban la estrategia revolucionaria clásica. ¿Era realmente necesaria la insurrección violenta? ¿Podría el socialismo alcanzarse mediante medios pacíficos y graduales dentro del marco democrático existente?

Eduard Bernstein y la Revisión del Marxismo

Eduard Bernstein, figura central de la socialdemocracia alemana, fue pionero en desafiar la ortodoxia marxista a finales del siglo XIX. En su obra Las Premisas del Socialismo y las Tareas de la Socialdemocracia, argumentaba que el capitalismo no se colapsaría inevitablemente sino que evolucionaría, permitiendo mejoras graduales en las condiciones de vida de la clase trabajadora mediante reformas legislativas. Su famosa frase «el movimiento lo es todo, el objetivo final nada» encapsulaba esta visión gradualista que priorizaba las conquistas inmediatas sobre la revolución futura.

Bernstein observaba que el sufragio universal y los derechos políticos estaban permitiendo a los trabajadores influir en el estado sin necesidad de derrocarlo violentamente. Esta perspectiva encontró resistencia entre los marxistas ortodoxos como Rosa Luxemburgo, quien en su respuesta Reforma o Revolución advertía que el reformismo corría el riesgo de integrarse al sistema capitalista en lugar de transformarlo. Este debate fundamental continúa resonando en las discusiones socialistas contemporáneas.

El Estado de Bienestar Europeo

La experiencia europea de posguerra pareció validar temporalmente el enfoque reformista. En países como Suecia, Alemania Occidental y el Reino Unido, partidos socialdemócratas implementaron extensos estados de bienestar mediante procesos democráticos, combinando economía de mercado con protección social robusta. Estos sistemas, aunque mantenían la propiedad privada de los medios de producción, redistribuían significativamente la riqueza y proporcionaban servicios universales en salud, educación y vivienda.

El keynesianismo proporcionó el marco económico para esta estrategia, argumentando que la intervención estatal podía regular los ciclos capitalistas y garantizar pleno empleo sin necesidad de abolir el sistema. Para muchos, esto representaba un «socialismo práctico» que entregaba beneficios tangibles a la clase trabajadora sin los costos humanos asociados con las revoluciones violentas. Sin embargo, críticos desde la izquierda señalaban que estos arreglos seguían dependiendo del crecimiento capitalista y no cuestionaban fundamentalmente las relaciones de poder económico.

El Socialismo Contemporáneo: Diversificación de Estrategias

El colapso de la Unión Soviética y la globalización neoliberal transformaron nuevamente el panorama para las ideas socialistas. Lejos de desaparecer, el socialismo se ha reinventado en formas que reflejan realidades sociales cambiantes, dando lugar a dos corrientes principales con diferentes énfasis estratégicos: el reformismo institucional en Europa y la política identitaria en Estados Unidos.

Reformismo Institucional en Europa

En la Europa contemporánea, partidos como el SPD en Alemania, Labour en el Reino Unido (en su versión blairista) y el Partido Socialista en Francia han adoptado lo que se conoce como la «Tercera Vía», un approach que busca modernizar rather than abolir el capitalismo. Este enfoque acepta las realidades del mercado global mientras intenta humanizarlo mediante regulaciones, impuestos progresivos y protección social.

El concepto de «economía social de mercado» ejemplifica esta visión, donde el estado actúa como regulador y compensador de las desigualdades generadas por el mercado, pero no como propietario directo de los medios de producción. Investigaciones recientes sugieren que este modelo ha sido efectivo en mantener altos niveles de igualdad social en países nórdicos, aunque enfrenta desafíos crecientes debido a la globalización, el envejecimiento poblacional y la presión fiscal.

Justicia Social Interseccional en Estados Unidos

En Estados Unidos, donde la tradición socialista siempre fue marginal, el impulso transformador ha tomado una dirección diferente. La ausencia de un movimiento obrero fuerte y la centralidad de las identidades raciales y de género en la política nacional han llevado a que la crítica social se articule predominantemente a través del marco de la justicia social interseccional rather than el análisis de clase tradicional.

Movimientos como Black Lives Matter, #MeToo y la lucha por los derechos LGBTQ+ representan esta evolución, donde la opresión se entiende como multidimensional, operando a través de raza, género, sexualidad y clase simultáneamente. Aquí, el cambio social se busca menos through la revolución económica y más mediante la transformación cultural, el reconocimiento identitario y la reforma de instituciones específicas. Figuras como Bernie Sanders han intentado puentear estas tradiciones combinando políticas identitarias con economía socialdemócrata, con éxito limitado pero significativo.

Cambios en las Concepciones Clásicas

Estas evoluciones estratégicas reflejan cambios profundos en cómo el socialismo contemporáneo concibe categorías fundamentales como el estado, la propiedad y la lucha de clases. ¿En qué medida estas reconceptualizaciones representan un abandono de los principios originales versus una adaptación necesaria a nuevas realidades?

La Concepción del Estado

Para el socialismo clásico, el estado era esencialmente un instrumento de dominación de clase que debía ser «destruido» y reemplazado por nuevas formas de organización política. La experiencia histórica ha complicado esta visión simplista. Los estados de bienestar europeos demostraron que el aparato estatal podía ser capturado para servir intereses populares, al menos parcialmente. Simultáneamente, los estados socialistas reales mostraron tendencias burocráticas y autoritarias que frustraron sus objetivos emancipatorios.

El socialismo contemporáneo tiende a ver el estado como un terreno de disputa rather than simplemente un instrumento de dominación. Thinkers como Nicos Poulantzas argumentaron que el estado tiene «autonomía relativa» y puede convertirse en espacio de lucha por reformas progresistas. Esta visión más matizada permite estrategias reformistas que buscan transformar el estado desde dentro mediante la acción política democrática, sin ilusiones sobre su neutralidad pero reconociendo su potencial como herramienta de cambio.

Propiedad y Lucha de Clases

La propiedad de los medios de producción ocupaba un lugar central en el socialismo clásico como la cuestión definitoria. La experiencia del siglo XX mostró que la estatización no garantizaba automáticamente el control obrero ni eliminaba las relaciones de dominación. Las economías de planificación centralizada often resultaron ineficientes y burocráticas, mientras que las cooperativas y formas de propiedad social mostraron potencial pero limitaciones en escala.

El socialismo contemporáneo ha diversificado su entendimiento de la propiedad, enfocándose menos en la titularidad formal y más en el control efectivo y la distribución de beneficios. Conceptos como «economía social», «bienes comunes» y «democracia económica» reflejan este cambio. Simultáneamente, la noción de lucha de clases se ha expandido para incluir luchas ecológicas, de género y antirracistas, reconociendo que la explotación opera through múltiples ejes beyond la relación capital-trabajo.

Desafíos y Futuro del Socialismo

El socialismo enfrenta hoy desafíos que sus fundadores difícilmente podrían haber imaginado. La crisis climática, la digitalización de la economía, el ascenso de la precariedad laboral y el resurgimiento de nacionalismos de derecha presentan tanto oportunidades como obstáculos para proyectos transformadores. ¿Siguen siendo relevantes los conceptos de revolución y reforma en este nuevo contexto?

Algunas corrientes contemporáneas, como el ecosocialismo, argumentan que la magnitud de la crisis ecológica requiere una transformación radical que el reformismo gradual no puede deliver. Otros apuntan a experimentos como el plan de transición justa en España o el Green New Deal propuesto en Estados Unidos como ejemplos de cómo reformas ambiciosas pueden lograr cambios significativos dentro de marcos democráticos.

La pandemia de COVID-19 reveló tanto la resiliencia como las fragilidades del capitalismo global, renovando debates sobre la necesidad de sistemas de salud públicos robustos y protecciones sociales universales. En América Latina, experiencias como las de Bolivia con Evo Morales muestran attempts de combinar transformación estatal, reconocimiento multicultural y economía plural, suggesting posibles síntesis entre approaches revolucionarios y reformistas.

El futuro del socialismo probablemente residirá en su capacidad para integrar las lecciones del pasado con respuestas innovadoras a desafíos contemporáneos, reconociendo que no existe una fórmula única para el cambio social. La tensión creativa entre la aspiración transformadora y la pragmática reformista continuará definiendo este proyecto, cuya relevancia parece más evidente que nunca en un mundo de crecientes desigualdades y crisis múltiples.